On considère aujourd’hui que la peinture est un langage et une certaine vulgate contemporaine prétend la couper de tout ancrage dans les choses vues, les choses du monde auxquelles nous sommes, ou avons été, présents.. Dans cette perspective la multiplicité des « langages » picturaux réels ou possibles devrait exclure toute prétention à la validité universelle d’un jugement esthétique porté sur une oeuvre.

On connait la position kantienne : je juge qu’un objet est beau parce que, par un retour sur moi-même, je reconnais qu’il me procure un plaisir du fait qu’il suscite un jeu harmonieux entre mes deux facultés : imagination et entendement , et que j’attribue cette même satisfaction à tout un chacun, parce que j’ai lieu de supposer qu’il existe en tout homme un sensus communis, un « sens commun », lieu intermédiaire où imagination et entendement viennent à se rencontrer dans l’appréhension du monde Ce jeu de l’imagination et de l’entendement est dans la saisie du beau un jeu libre, alors que dans la connaissance objective, l’entendement impose des règles strictes à l’imagination. En d’autres termes: est beau ce qui doit faire l’objet d-une satisfaction universelle; cette satisfaction ou jouissance doit être « désintéressée », c’est à dire porter sur un objet que l’on ne convoite pas pour des fins utilitaires ni pour satisfaire ses appétits, et que l’on ne recherche pas pour une fin morale; elle doit également être indépendante de toute compréhension conceptuelle, car les concepts servent à connaître les objets et non à en jouir.

Selon Hanna Arendt ( La crise de la culture ), c’est à partir de la considération du jugement esthétique, dit « jugement de goût », que Kant a découvert » dans toute son ampleur » la dimension essentiellement politique de tout jugement . » Il s’agit d’être capable de penser à la place de quelqu’un d’autre et pour cette raison Kant l’appela une mentalité élargie. » On ne peut toutefois souscrire à l’affirmation de Hanna Arendt selon laquelle pour Kant les jugements esthétiques sont « soumis à la dicussion » et « peuvent faire l’objet d’un débat ». D’abord parce que toute dicussion met en jeu des concepts et que Kant écarte l’intervention de ces derniers dans le jugement esthétique. Pour Kant le beau ne se prête pas à la dicussion, parce qu’il ne relève pas de la dialectique, qu’il ne relève pas du discours, mais d’une harmonie prélangagière, harmonie reposant sur la suppositioh d’un « sens commun ». Ensuite parce que le champ politique tel que nous le connaissons, lieu de la confrontation des intérêts et des puissances, des « rapports de force », ne relève pas uniquement du débat, mais tout autant de la circulation des slogans et des signes. En vérité, Hanna Arendt se réfère à un champ politique épuré.. On doit admettre toutefois que le champ politique ne sera jamais entièrement celui du débat et de la discussion reposant sur une « mentalité élargie ».

Par ailleurs, et c’est là le plus important, le point de vue du créateur ne saurait être le même que celui du spectateur de l’oeuvre, de celui qui est appelé à émettre un jugement esthétique. Ce dernier en effet doit ( peut-être ! ) pouvoir se placer mentalement en un lieu où il soit capable de juger à la fois depuis sa place et depuis la place de quelqu’un d’autre. Mais on ne saurait exiger cela du créateur: comment pourrait-il accepter d’être ligoté, d’être entravé dans son élan, par la considération de ce qui devrait convenir à l’exigence d’une satisfaction universelle ? Kant l’avait en partie pressenti, mais en attribuant aux seuls artistes de génie la faculté de « donner des régles à l’art ».En réalité mon désaccord essentiel avec l’esthétique kantienne réside en ceci qu’elle repose sur l’invention par le Qattrocento de la perspectiva universalis , comme nous l’indique Panofsky : en effet, suivant cette norme , la perspective, le tableau doit être construit à partir d’un point de vue unique, à la fois subjectif et universel , puisque tout spectateur se placera mentalement, selon les lois de l’optique, au point d’où le peintre a regardé. De sorte que la liberté que Kant attribue au génie reste enfermée dans les limites de ce cadre. Or c’est l’éclatement de ce cadre qui a permis l’épanouissement de la peinture dans la première moitié du 20ème siècle.

Il reste que la conception kantienne a une valeur exemplaire parce qu’elle postule que le plaisir esthétique naît en moi du fait que je reconnais, à l’occasion de l’objet que je contemple, que mon sentiment d’harmonie dans le libre jeu de mes facultés est communicable. Cela ne veut nullement dire qu’il doive faire l’objet d’une « communication ». Cela veut dire que l’appréhension du beau est à la fois ouverture à la beauté de la chose et ouverture à la sensibilité esthétique de mon semblable. La question est de savoir si l’on peut donner de cette ouverture une autre définition que celle résultant de la conception kantienne du sens commun. En revanche, la vulgate qui veut faire de la peinture (et de l’art en général ) un système de signes exclusivement; tiendra forcément la conception de Kant pour désuète : autant de systèmes de signes, autant de formes du beau, autant de formes de satisfaction, suivant qu’on est initié ou non, réceptif ou non – voire, comme on l’a indiqué, conditionné ou non.

Or voici le point crucial : qu’il le veuille ou non, l’artiste entre nécessairement dans le champ public. Son oeuvre a besoin pour vivre, d’être accueillie, appréciée, ne serait-ce que de quelques uns, mais ces quelques uns représenteront pour l’occasion toute l’humanité. Et si ce champ n’est pas à proprement parler le champ du politique, il participe à tout le moins en quelque manière du champ éthique, le champ du partage, et d’un partage librement consenti. L’artiste ne peut imposer à autrui l’idée que son oeuvre est réussie, il ne peut la soutenir ni l’imposer par des arguments et des démonstrations logiques. – qu’il essaie donc ! Il peut seulement, suivant l’expression de Kant, « courtiser » le jugement de son public. Mais d’un autre côté, il n’a aujourd’hui aucune garantie de pouvoir compter sur une satisfaction universelle, parce que son invention ne s’exerce pas dans un cadre préétabli et facilement identifiable. Il s’agit donc pour lui d’amener le spectateur au seuil de ce qui, grâce à son oeuvre, va surgir comme une modalité du regard, une modalité parmi d’autres possibles. Et pour cela il doit, dans son oeuvre même, négocier avec les habitudes perceptives du spectateur, introduire certains repères, par exemple une ligne d’horizon rectiligne, lè où il l’aurait voulue courbe, introduire aussi certains signes identifiables. Picasso déclarait : « le peintre doit nommer ; lorsqu’il fait un nu, on doit pouvoir dire : c’est un nu. »

Le créateur est nécessairement inquiet : inquiet face au jugement de ses pairs, face au jugement du public en général, face surtout à l’obscure exigence d’ouverture qui l’habite, à laquelle il ne sait jamais s’il a répondu, parce que son contenu n’est pas définissable. Il a inventé une manière, la sienne, d’orienter le regard . Il doit se frayer un chemin vers la « vision naturelle », l’apprivoiser, trouver grâce auprès d’elle, pour l’orienter subrepticement vers une vision nouvelle. Il est amené à supposer une autre forme de sensus communis, de « sens commun » que celle définie par Kant : cette autre forme, c’est la capacité, attrbuée à tout homme, d’une ouverture, d’une disponibilité du regard.

C’est pourquoi à l’inquiétude de l’artiste doit répondre une certaine inquiétude, sans doute moindre, chez le spectateur Une inquiétude née, non de la crainte, mais du désir, le désir de voir en marge ou même « au-delà » de ce que permettent les lois physiques-optiques de la vision. Une inquiétude légère et stimulante. Je soutiens la proposition suivante, qui risque de déconcerter: le jugement de goût en matière d’art est hypothético-déductif. On reconnaît à juste titre que les mathématiques et même les sciences expérimentales sont hypothético-déductives, c’est à dire qu’une hypothèse étant posée, le mathématicien ou le scientifique en déduisent les conséquences, qui seront ensuite vérifiées expérimentalement quand il s’agit d’une science expérimentale. Dans le cas qui nous occupe, il ne s’agit ni d’une hypothèse rationnelle, ni d’une déduction logique. Il s’agit de ceci : celui qui a appris à se diriger vers un certain champ du regard, sera à même de voir et d’apprécier l’oeuvre qui correspond à ce champ. L’orientation du regard fonctionne comme hypothèse de départ, bien qu’elle ne relève pas du discours rationnel.

La vision dite « naturelle » se prend pour la véritable, elle croit saisir le »vrai » de la chose. Elle ignore qu’elle est fondée sur un apprentissage, sur des habitudes perceptives acquises dès la petite enfance, et qui enferment dans certaines limites le fonctionnement de l’imagination au coeur de la perception, limites nécessaires pour l’action concrète, déterminées également par les besoins et les moyens d’un état donné de société. Devant une forme nouvelle, la vision naturelle tend à se replier sur des critères bien arrêtés, qui peuvent lui fermer l’accès à la jouissance de certaines oeuvres, mais lui laisser un accès à la jouissance d’oeuvres plus conformes à ses habitudes perceptives, comme c’est le cas pour les tableaux construits selon la perspective classique. Il va de soi que ce n’est pas la conformité aux critéres de la vision naturelle qui constitue la jouissance que procure ce type d’oeuvres ; simplement le spectateur s’y retrouve, ce qui lui permet de jouir des valeurs plastiques qu’elles contiennent. En revanche, les oeuvres qui sortent de ce cadre rencontrent en lui un obstacle : le refus de s’ouvrir à des formes nouvelles. L’oeil doit alors faire abstraction de ce qu’il sait.

Or c’est l’inquiétude qui pousse à l’action, qui pousse à mettre en question la rigidité de certaines habitudes. Matisse était inquiet, mais il ne voulait pas que son art trouble et inquiète. Il n’empèche : devant Le Luxe I, exposé au Salon d’Automne de 1907, le peintre Félix Valloton déclare ; »… de loin on est attiré (…), on s’approche, et sitôt le charme disparaît, de là le dépit… ». Quant à C. Lewis Hind, devant cette oeuvre, il se dit consterné, voire horrifié. En vérité le mythe de la simplicité, de l’harmonie, de l’accès direct à la sensibilité du spectateur, ne s’installe qu’ après coup, lorsque l’oeil du public s’est formé à la nouveauté de l’oeuvre. Toute vision nouvelle déconcerte, mais là n’est pas son but Le peintre doit trouver le moyen de guider le regard du spectateur.

Le regard et l'espace-temps : le thème de David et Bethsabée

On connait l’épisode narré dans le deuxième livre de Samuel : David use de ses prérogatives royales pour mettre dans son lit Bethsabée, épouse d’Urie, le Hittite, dont il se débarrasse en l’envoyant se faire tuer à la guerre. Ce tableau de Jan Metsys est de tradition flamande par la beauté et la précision dans la description du paysage Mais la Jerusalem de l’arriére-plan èvoque plutôt une ville italienne. C’est que l’influence de la Renaissance italienne est patente. Bien que plus élancé et plus nerveux, le corps de Bethsabée possède la somptuosité des Vénus du Titien. Et surtout la composition est très équilibrée, avec ses motifs architecturaux et l’utilisation du « cube scénique », construit grâce à la perspectiva artificialis.

Il s’agit bien là d’une scène, et comme le dit la légende de cette oeuvre qui se trouve au musée du Louvre « c’est David lui-même qui vient déclarer sa flamme », ce qui ne correspond nullement au texte de la Bible. Mais il fallait précisément que les avances de David viennent sur « le devant de la scène », car le peintre ici fait preuve d’un théâtralisme dont la perspective inventée par le Quattrocento avait déjà tracé le cadre.. D’où l’importance des témoins : en haut à gauche, sur la terrasse, l’un des hommes est peut-être le prophète Nathan, qui montrera à David l’étendue de sa faute et prédira la mort de l’enfant né de l’adultère; en bas, à droite, l’une des servantes manifeste une curiosité complice, voire narquoise.

Le regard est ici structuré par le cube scénique, qui découpe dans le temps un instant privilégié, qui est pour le peintre l’instant prégnant. Cet instant est ici de pure extériorité. Ce qui devait rester caché est exposé aux yeux de tous. Certes l’image superbe de Bethsabée satisfait nos instincts de voyeurs, mais la scène est orientée par le geste de David en jeune galant séducteur, et par son contre-rythme, le dos de la servante curieuse.

Je ne peux faire mieux que citer le commentaire du musée du Louvre: « L’un des tableaux majeurs de l’artiste qui a concentré la représentation de l’épisode sur Bethsabée à la toilette, infiniment troublée par le message royal, à la fois victime et pécheresse »

Nous sommes placés ici au coeur de l ‘intériorité picturale : le drame, grâce au clair-obscur subtil de Rembrandt, avec ses délicats passages, crée son propre espace qui se déploie à partir du corps lumineux de Bethsabée, tenant à la main la lettre de David. L’héroîne est représentée dans l’intimité de sa toilette. Son corps n’a pas la splendeur presqu’ intimidante de la Bethsabée de Jan Metsys. Il n’en est pas moins attirant , d’une beauté émouvante et sans défense.

Peintre de la méditation et de l’intériorité, Rembrandt nous introduit dans le temps selon un double registre. D’abord par la présence de la lettre, messagère d’un désir et d’une attente. Ensuite parce que le trouble de Bethsabée s’inscrit dans la durée de son inquiétude. La temporalité de sa songerie se diffuse dans l’espace qui l’entoure.

Je suis resté très près du récit de Samuel II relatant le début de l’épisode, et cette fois je vais citer le commentaire de ma toile qui se trouve dans mon ouvrage Le signe et le tableau. » C’est le soir. David n’a pu s’endormir et se promène sur la terrasse de son palais. Il aperçut de là une femme qui se baignait; elle était fort belle. Ce n’est pas Rome ou Venise, c’est Jérusalem, et la pourpre du soir cède le pas au crépuscule. David voit une femme qui est très belle, dont la beauté le regarde. Nous, témoins de la scène et du drame qui commence, nous ne pouvons pas rester immobiles. Nous sommes suspendus entre terre et ciel, dans l’oblique des regards échangés, celui du désir, celui de la beauté, regards qui traversent l’espace comme une grande diagonale. Nous devons être avec David et avec Bethsabée, simultanément, contracter la distance qui les sépare, lui donner un équivalent plastique. » On constatera que mon choix de l’instant prégnant ( le début de l’épisode), n’est pas celui d’un instantané, il se déploie dans l’espace-temps qui articule ce double regard.

Le portrait : différentes conceptions

Titien, on le sait, eut la faveur des grands de l’époque, qui lui commandèrent de nombreux tableaux. Il fréquenta aussi les milieux littéraires de Venise. L’Arétin était admiré mais aussi redouté pour ses talents de pamphlétaire. Ce portrait nous montre un personnage d’une intelligence acérée, plein d’assurance, voire de suffisance, vêtu de maniére fastueuse, et dont la corpulence semble vouloir repousser les bords de la toile. Titien alliait avec une grande maîtise la couleur et le clair-obscur. Le personnage émerge avec tout son relief sur un fond sombre. Ce dernier est une sorte de faire-valoir de la figure, un milieu dans lequel nous sommes invités à entrer pour être directement en rapport avec la figure. On notera l’importance du modelé.

Ce personnage est à l’opposé de l’Arétin. C’est un jeune provençal anonyme, peut-être d’un milieu populaire, et dont la longue silhouette mélancolique ne manque pas de grâce aristocratique. L’expression est rêveuse, les traits du visage sont fins. Il a en commun avec l’Arétin du Titien un vêtement rouge. Mais alors que le celui peint par le Titien surgit du fond sombre avec toute la rutilance de ses éclats et de ses reflets, le gilet du garçon est d’un ton plus assourdi. C’est que le « fond » ici a autant d’importance que la « figure ». Bien plus , ces lourdes draperies avec leurs rythmes qui contrebalancent si fermement le mouvement du personnage font partie intégrante de l’expression de son humeur. Le regard du peintre a changé d’orientation. Au lieu de s’enfoncer dans l’espace creux du clair-obscur, il est arrêté maintenant par la surface de la toile, dont chaque parcelle vaut autant que les autres, et nous restitue pourtant toute la présence du personnage qui y est comme enchassé. Cézanne est celui qui a introduit -ou réintroduit- dans la peinture occidentale le primat de la planéité du support.

On voit nettement que la voluminosité du visage est rendue ici non par le modelé, mais par la ligne. Matisse obtiendra, dans beaucoup de ses dessins, des effets analogues.

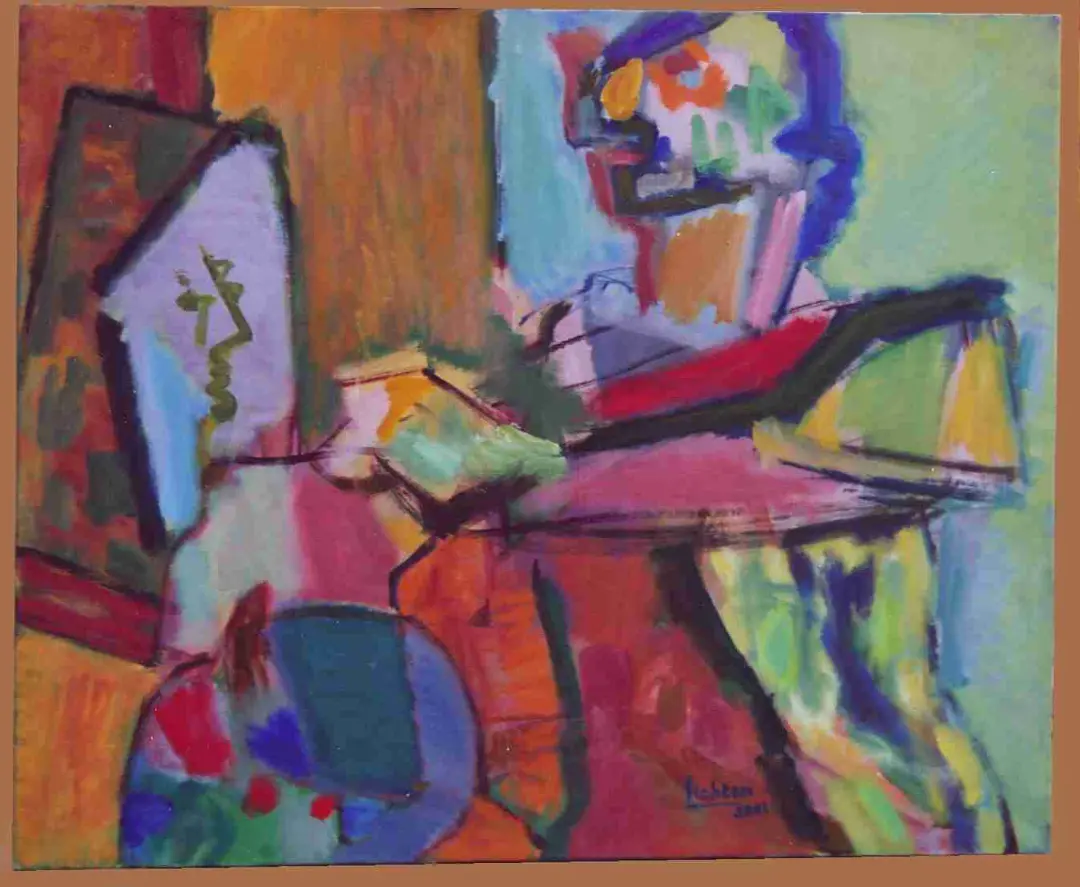

A la différence de tous les portraits précédents, cet autoportrait s’inscrit dans un espace pluridimensionnel, ce qui permet de rendre visible la dualité regardant-regardé. On notera aussi la violence expressive de la couleur, destinée à restituer l’intensité de l’acte pictural.

On considère aujourd’hui que la peinture est un langage et une certaine vulgate contemporaine prétend la couper de tout ancrage dans les choses vues, les choses du monde auxquelles nous sommes, ou avons été, présents.. Dans cette perspective la multiplicité des « langages » picturaux réels ou possibles devrait exclure toute prétention à la validité universelle d’un jugement esthétique porté sur une oeuvre.

On connait la position kantienne : je juge qu’un objet est beau parce que, par un retour sur moi-même, je reconnais qu’il me procure un plaisir du fait qu’il suscite un jeu harmonieux entre mes deux facultés : imagination et entendement , et que j’attribue cette même satisfaction à tout un chacun, parce que j’ai lieu de supposer qu’il existe en tout homme un sensus communis, un « sens commun », lieu intermédiaire où imagination et entendement viennent à se rencontrer dans l’appréhension du monde Ce jeu de l’imagination et de l’entendement est dans la saisie du beau un jeu libre, alors que dans la connaissance objective, l’entendement impose des règles strictes à l’imagination. En d’autres termes: est beau ce qui doit faire l’objet d-une satisfaction universelle; cette satisfaction ou jouissance doit être « désintéressée », c’est à dire porter sur un objet que l’on ne convoite pas pour des fins utilitaires ni pour satisfaire ses appétits, et que l’on ne recherche pas pour une fin morale; elle doit également être indépendante de toute compréhension conceptuelle, car les concepts servent à connaître les objets et non à en jouir.

Selon Hanna Arendt ( La crise de la culture ), c’est à partir de la considération du jugement esthétique, dit « jugement de goût », que Kant a découvert » dans toute son ampleur » la dimension essentiellement politique de tout jugement . » Il s’agit d’être capable de penser à la place de quelqu’un d’autre et pour cette raison Kant l’appela une mentalité élargie. » On ne peut toutefois souscrire à l’affirmation de Hanna Arendt selon laquelle pour Kant les jugements esthétiques sont « soumis à la dicussion » et « peuvent faire l’objet d’un débat ». D’abord parce que toute dicussion met en jeu des concepts et que Kant écarte l’intervention de ces derniers dans le jugement esthétique. Pour Kant le beau ne se prête pas à la dicussion, parce qu’il ne relève pas de la dialectique, qu’il ne relève pas du discours, mais d’une harmonie prélangagière, harmonie reposant sur la suppositioh d’un « sens commun ». Ensuite parce que le champ politique tel que nous le connaissons, lieu de la confrontation des intérêts et des puissances, des « rapports de force », ne relève pas uniquement du débat, mais tout autant de la circulation des slogans et des signes. En vérité, Hanna Arendt se réfère à un champ politique épuré.. On doit admettre toutefois que le champ politique ne sera jamais entièrement celui du débat et de la discussion reposant sur une « mentalité élargie ».

Par ailleurs, et c’est là le plus important, le point de vue du créateur ne saurait être le même que celui du spectateur de l’oeuvre, de celui qui est appelé à émettre un jugement esthétique. Ce dernier en effet doit ( peut-être ! ) pouvoir se placer mentalement en un lieu où il soit capable de juger à la fois depuis sa place et depuis la place de quelqu’un d’autre. Mais on ne saurait exiger cela du créateur: comment pourrait-il accepter d’être ligoté, d’être entravé dans son élan, par la considération de ce qui devrait convenir à l’exigence d’une satisfaction universelle ? Kant l’avait en partie pressenti, mais en attribuant aux seuls artistes de génie la faculté de « donner des régles à l’art ».En réalité mon désaccord essentiel avec l’esthétique kantienne réside en ceci qu’elle repose sur l’invention par le Qattrocento de la perspectiva universalis , comme nous l’indique Panofsky : en effet, suivant cette norme , la perspective, le tableau doit être construit à partir d’un point de vue unique, à la fois subjectif et universel , puisque tout spectateur se placera mentalement, selon les lois de l’optique, au point d’où le peintre a regardé. De sorte que la liberté que Kant attribue au génie reste enfermée dans les limites de ce cadre. Or c’est l’éclatement de ce cadre qui a permis l’épanouissement de la peinture dans la première moitié du 20ème siècle.

Il reste que la conception kantienne a une valeur exemplaire parce qu’elle postule que le plaisir esthétique naît en moi du fait que je reconnais, à l’occasion de l’objet que je contemple, que mon sentiment d’harmonie dans le libre jeu de mes facultés est communicable. Cela ne veut nullement dire qu’il doive faire l’objet d’une « communication ». Cela veut dire que l’appréhension du beau est à la fois ouverture à la beauté de la chose et ouverture à la sensibilité esthétique de mon semblable. La question est de savoir si l’on peut donner de cette ouverture une autre définition que celle résultant de la conception kantienne du sens commun. En revanche, la vulgate qui veut faire de la peinture (et de l’art en général ) un système de signes exclusivement; tiendra forcément la conception de Kant pour désuète : autant de systèmes de signes, autant de formes du beau, autant de formes de satisfaction, suivant qu’on est initié ou non, réceptif ou non – voire, comme on l’a indiqué, conditionné ou non.

Or voici le point crucial : qu’il le veuille ou non, l’artiste entre nécessairement dans le champ public. Son oeuvre a besoin pour vivre, d’être accueillie, appréciée, ne serait-ce que de quelques uns, mais ces quelques uns représenteront pour l’occasion toute l’humanité. Et si ce champ n’est pas à proprement parler le champ du politique, il participe à tout le moins en quelque manière du champ éthique, le champ du partage, et d’un partage librement consenti. L’artiste ne peut imposer à autrui l’idée que son oeuvre est réussie, il ne peut la soutenir ni l’imposer par des arguments et des démonstrations logiques. – qu’il essaie donc ! Il peut seulement, suivant l’expression de Kant, « courtiser » le jugement de son public. Mais d’un autre côté, il n’a aujourd’hui aucune garantie de pouvoir compter sur une satisfaction universelle, parce que son invention ne s’exerce pas dans un cadre préétabli et facilement identifiable. Il s’agit donc pour lui d’amener le spectateur au seuil de ce qui, grâce à son oeuvre, va surgir comme une modalité du regard, une modalité parmi d’autres possibles. Et pour cela il doit, dans son oeuvre même, négocier avec les habitudes perceptives du spectateur, introduire certains repères, par exemple une ligne d’horizon rectiligne, lè où il l’aurait voulue courbe, introduire aussi certains signes identifiables. Picasso déclarait : « le peintre doit nommer ; lorsqu’il fait un nu, on doit pouvoir dire : c’est un nu. »

Le créateur est nécessairement inquiet : inquiet face au jugement de ses pairs, face au jugement du public en général, face surtout à l’obscure exigence d’ouverture qui l’habite, à laquelle il ne sait jamais s’il a répondu, parce que son contenu n’est pas définissable. Il a inventé une manière, la sienne, d’orienter le regard . Il doit se frayer un chemin vers la « vision naturelle », l’apprivoiser, trouver grâce auprès d’elle, pour l’orienter subrepticement vers une vision nouvelle. Il est amené à supposer une autre forme de sensus communis, de « sens commun » que celle définie par Kant : cette autre forme, c’est la capacité, attrbuée à tout homme, d’une ouverture, d’une disponibilité du regard.

C’est pourquoi à l’inquiétude de l’artiste doit répondre une certaine inquiétude, sans doute moindre, chez le spectateur Une inquiétude née, non de la crainte, mais du désir, le désir de voir en marge ou même « au-delà » de ce que permettent les lois physiques-optiques de la vision. Une inquiétude légère et stimulante. Je soutiens la proposition suivante, qui risque de déconcerter: le jugement de goût en matière d’art est hypothético-déductif. On reconnaît à juste titre que les mathématiques et même les sciences expérimentales sont hypothético-déductives, c’est à dire qu’une hypothèse étant posée, le mathématicien ou le scientifique en déduisent les conséquences, qui seront ensuite vérifiées expérimentalement quand il s’agit d’une science expérimentale. Dans le cas qui nous occupe, il ne s’agit ni d’une hypothèse rationnelle, ni d’une déduction logique. Il s’agit de ceci : celui qui a appris à se diriger vers un certain champ du regard, sera à même de voir et d’apprécier l’oeuvre qui correspond à ce champ. L’orientation du regard fonctionne comme hypothèse de départ, bien qu’elle ne relève pas du discours rationnel.

La vision dite « naturelle » se prend pour la véritable, elle croit saisir le »vrai » de la chose. Elle ignore qu’elle est fondée sur un apprentissage, sur des habitudes perceptives acquises dès la petite enfance, et qui enferment dans certaines limites le fonctionnement de l’imagination au coeur de la perception, limites nécessaires pour l’action concrète, déterminées également par les besoins et les moyens d’un état donné de société. Devant une forme nouvelle, la vision naturelle tend à se replier sur des critères bien arrêtés, qui peuvent lui fermer l’accès à la jouissance de certaines oeuvres, mais lui laisser un accès à la jouissance d’oeuvres plus conformes à ses habitudes perceptives, comme c’est le cas pour les tableaux construits selon la perspective classique. Il va de soi que ce n’est pas la conformité aux critéres de la vision naturelle qui constitue la jouissance que procure ce type d’oeuvres ; simplement le spectateur s’y retrouve, ce qui lui permet de jouir des valeurs plastiques qu’elles contiennent. En revanche, les oeuvres qui sortent de ce cadre rencontrent en lui un obstacle : le refus de s’ouvrir à des formes nouvelles. L’oeil doit alors faire abstraction de ce qu’il sait.

Or c’est l’inquiétude qui pousse à l’action, qui pousse à mettre en question la rigidité de certaines habitudes. Matisse était inquiet, mais il ne voulait pas que son art trouble et inquiète. Il n’empèche : devant Le Luxe I, exposé au Salon d’Automne de 1907, le peintre Félix Valloton déclare ; »… de loin on est attiré (…), on s’approche, et sitôt le charme disparaît, de là le dépit… ». Quant à C. Lewis Hind, devant cette oeuvre, il se dit consterné, voire horrifié. En vérité le mythe de la simplicité, de l’harmonie, de l’accès direct à la sensibilité du spectateur, ne s’installe qu’ après coup, lorsque l’oeil du public s’est formé à la nouveauté de l’oeuvre. Toute vision nouvelle déconcerte, mais là n’est pas son but Le peintre doit trouver le moyen de guider le regard du spectateur.

Le regard et l'espace-temps : le thème de David et Bethsabée

On connait l’épisode narré dans le deuxième livre de Samuel : David use de ses prérogatives royales pour mettre dans son lit Bethsabée, épouse d’Urie, le Hittite, dont il se débarrasse en l’envoyant se faire tuer à la guerre. Ce tableau de Jan Metsys est de tradition flamande par la beauté et la précision dans la description du paysage Mais la Jerusalem de l’arriére-plan èvoque plutôt une ville italienne. C’est que l’influence de la Renaissance italienne est patente. Bien que plus élancé et plus nerveux, le corps de Bethsabée possède la somptuosité des Vénus du Titien. Et surtout la composition est très équilibrée, avec ses motifs architecturaux et l’utilisation du « cube scénique », construit grâce à la perspectiva artificialis.

Il s’agit bien là d’une scène, et comme le dit la légende de cette oeuvre qui se trouve au musée du Louvre « c’est David lui-même qui vient déclarer sa flamme », ce qui ne correspond nullement au texte de la Bible. Mais il fallait précisément que les avances de David viennent sur « le devant de la scène », car le peintre ici fait preuve d’un théâtralisme dont la perspective inventée par le Quattrocento avait déjà tracé le cadre.. D’où l’importance des témoins : en haut à gauche, sur la terrasse, l’un des hommes est peut-être le prophète Nathan, qui montrera à David l’étendue de sa faute et prédira la mort de l’enfant né de l’adultère; en bas, à droite, l’une des servantes manifeste une curiosité complice, voire narquoise.

Le regard est ici structuré par le cube scénique, qui découpe dans le temps un instant privilégié, qui est pour le peintre l’instant prégnant. Cet instant est ici de pure extériorité. Ce qui devait rester caché est exposé aux yeux de tous. Certes l’image superbe de Bethsabée satisfait nos instincts de voyeurs, mais la scène est orientée par le geste de David en jeune galant séducteur, et par son contre-rythme, le dos de la servante curieuse.

Je ne peux faire mieux que citer le commentaire du musée du Louvre: « L’un des tableaux majeurs de l’artiste qui a concentré la représentation de l’épisode sur Bethsabée à la toilette, infiniment troublée par le message royal, à la fois victime et pécheresse »

Nous sommes placés ici au coeur de l ‘intériorité picturale : le drame, grâce au clair-obscur subtil de Rembrandt, avec ses délicats passages, crée son propre espace qui se déploie à partir du corps lumineux de Bethsabée, tenant à la main la lettre de David. L’héroîne est représentée dans l’intimité de sa toilette. Son corps n’a pas la splendeur presqu’ intimidante de la Bethsabée de Jan Metsys. Il n’en est pas moins attirant , d’une beauté émouvante et sans défense.

Peintre de la méditation et de l’intériorité, Rembrandt nous introduit dans le temps selon un double registre. D’abord par la présence de la lettre, messagère d’un désir et d’une attente. Ensuite parce que le trouble de Bethsabée s’inscrit dans la durée de son inquiétude. La temporalité de sa songerie se diffuse dans l’espace qui l’entoure.

Je suis resté très près du récit de Samuel II relatant le début de l’épisode, et cette fois je vais citer le commentaire de ma toile qui se trouve dans mon ouvrage Le signe et le tableau. » C’est le soir. David n’a pu s’endormir et se promène sur la terrasse de son palais. Il aperçut de là une femme qui se baignait; elle était fort belle. Ce n’est pas Rome ou Venise, c’est Jérusalem, et la pourpre du soir cède le pas au crépuscule. David voit une femme qui est très belle, dont la beauté le regarde. Nous, témoins de la scène et du drame qui commence, nous ne pouvons pas rester immobiles. Nous sommes suspendus entre terre et ciel, dans l’oblique des regards échangés, celui du désir, celui de la beauté, regards qui traversent l’espace comme une grande diagonale. Nous devons être avec David et avec Bethsabée, simultanément, contracter la distance qui les sépare, lui donner un équivalent plastique. » On constatera que mon choix de l’instant prégnant ( le début de l’épisode), n’est pas celui d’un instantané, il se déploie dans l’espace-temps qui articule ce double regard.

Le portrait : différentes conceptions

Titien, on le sait, eut la faveur des grands de l’époque, qui lui commandèrent de nombreux tableaux. Il fréquenta aussi les milieux littéraires de Venise. L’Arétin était admiré mais aussi redouté pour ses talents de pamphlétaire. Ce portrait nous montre un personnage d’une intelligence acérée, plein d’assurance, voire de suffisance, vêtu de maniére fastueuse, et dont la corpulence semble vouloir repousser les bords de la toile. Titien alliait avec une grande maîtise la couleur et le clair-obscur. Le personnage émerge avec tout son relief sur un fond sombre. Ce dernier est une sorte de faire-valoir de la figure, un milieu dans lequel nous sommes invités à entrer pour être directement en rapport avec la figure. On notera l’importance du modelé.

Ce personnage est à l’opposé de l’Arétin. C’est un jeune provençal anonyme, peut-être d’un milieu populaire, et dont la longue silhouette mélancolique ne manque pas de grâce aristocratique. L’expression est rêveuse, les traits du visage sont fins. Il a en commun avec l’Arétin du Titien un vêtement rouge. Mais alors que le celui peint par le Titien surgit du fond sombre avec toute la rutilance de ses éclats et de ses reflets, le gilet du garçon est d’un ton plus assourdi. C’est que le « fond » ici a autant d’importance que la « figure ». Bien plus , ces lourdes draperies avec leurs rythmes qui contrebalancent si fermement le mouvement du personnage font partie intégrante de l’expression de son humeur. Le regard du peintre a changé d’orientation. Au lieu de s’enfoncer dans l’espace creux du clair-obscur, il est arrêté maintenant par la surface de la toile, dont chaque parcelle vaut autant que les autres, et nous restitue pourtant toute la présence du personnage qui y est comme enchassé. Cézanne est celui qui a introduit -ou réintroduit- dans la peinture occidentale le primat de la planéité du support.

On voit nettement que la voluminosité du visage est rendue ici non par le modelé, mais par la ligne. Matisse obtiendra, dans beaucoup de ses dessins, des effets analogues.

A la différence de tous les portraits précédents, cet autoportrait s’inscrit dans un espace pluridimensionnel, ce qui permet de rendre visible la dualité regardant-regardé. On notera aussi la violence expressive de la couleur, destinée à restituer l’intensité de l’acte pictural.