Dans la photographie l’image est un instantané; dans le cinéma les images sont successives, c’est à dire que chacune disparaît pour être remplacée par la suivante. Ces deux artefacts ont leurs qualités et leurs limitations propres, qui sont en quelque sorte inverses l’une de l’autre. J’essaie, quant à moi, de créer par ma peinture un artefact qui restitue la nature spiralante du temps, qui retient dans la mémoire le présent écoulé et qui anticipe dans l’imagination le présent à venir.

Portraits de lieux urbains

Les images de villes ou de lieux urbains sont, dans la diversité de leurs structures, caractéristiques de la manière dont un artiste ou une période de la peinture se représentent l’espace.

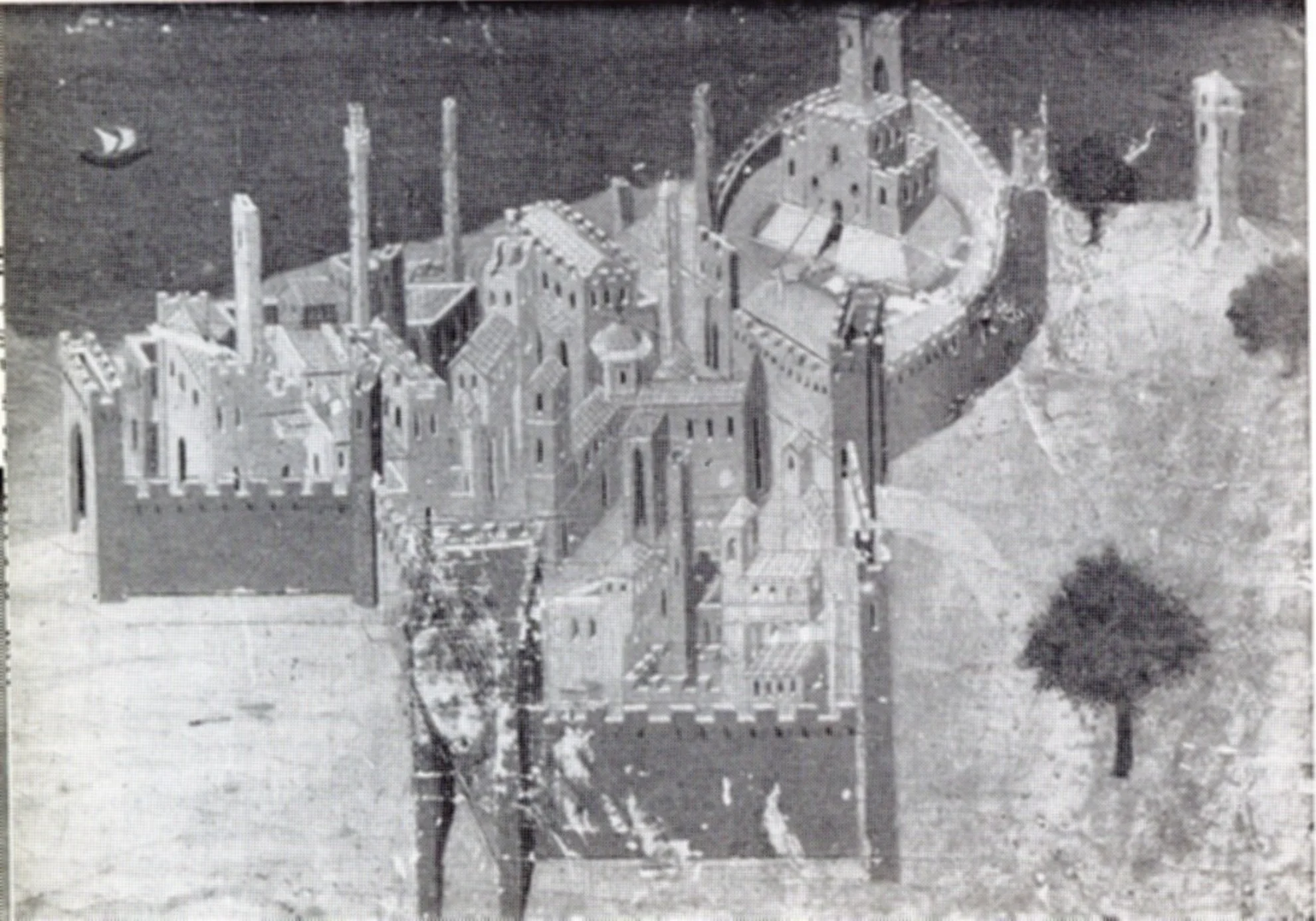

Ville encore médiévale, enserrée dans ses remparts, de façon à pouvoir assurer sa défense, mais offrant aussi une image ramassée du monde humain : autour, la mer d’un côté avec deux navires, de l’autre une grève désertique où se dressent trois arbres dispersés ; en somme, une évocation minimale de l’univers environnant. Bien que solidement structuré par un jeu d’arêtes, ce lieu clos est un espace bien plus topologique que géométrique; il est la métaphore même du lieu en tant qu’humain, lieu qui permet l’ubiquité du regard, capable de scruter chaque parcelle du parcours. Ce regard, celui du peintre comme celui du spectateur, reste à l’extérieur du site, dans une position de survol, qui n’est pourtant pas celle d’une perspective cavalière. On notera les artifices, comme la surélévation de la partie circulaire (en haut, à droite), qui déjouent l’effet de masquage des choses les unes par les autres.

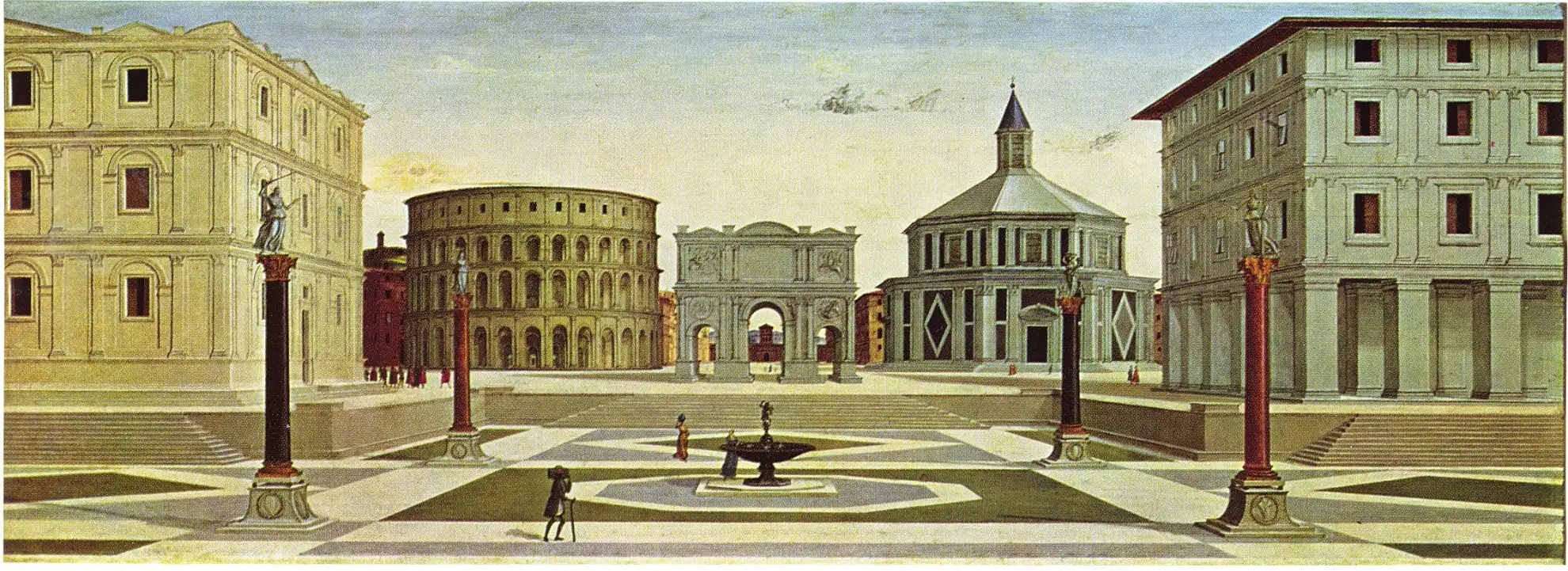

Un exemple parfait de perspectiva artificialis, codification des recherches du Quattrocento aboutissant à la construction du « cube scénique ». C’est le triomphe d’un ordre rationnel imposé aux apparences grâce à la convergence en un point des lignes de fuite. La conception de la ville a changé pour deux raisons . D’une part pour des motifs politiques : dans l’esprit des humanistes (en particuliers florentins ) la ville doit devenir le lieu des relations entre citoyens ( la place publique y joue un grand rôle ). D’autre part, les grandes découvertes ont placé l’esprit en présence de l’étendue d’un monde qu’il faut maîtriser intellectuellement grâce à une forme mathématique universelle, la perspective linéaire ; c’est pourquoi la ville n’est plus un lieu clos. La perspective la situe dans la forme universelle de représentation du monde.

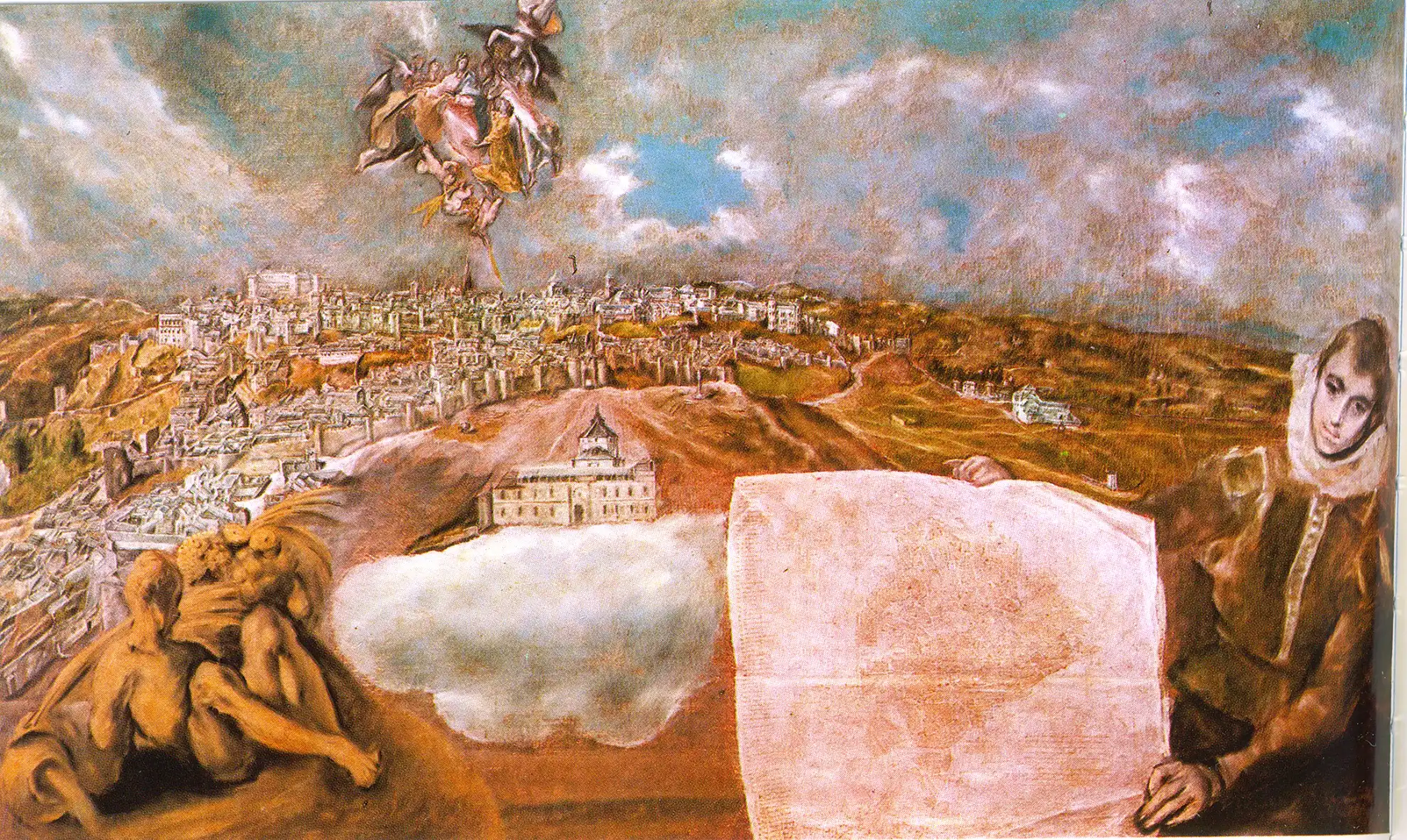

El Greco ( 1541 – 1614 ) combine l’héritage byzantin et celui de la seconde phase de la Renaissance. Il n’ignore rien de la perspectiva artificialis : ce que nous voyons ici est donc une vue panoramique de Tolède. Mais Greco ne pouvait se contenter des jeux de la perspective géométrique. Il introduit dans son tableau un élément allégorique, le personnage de gauche, qui représente le Tage, et surtout, à droite, le portrait de son fils Jorge Manuel. auquel aboutit la courbure de la ligne d’horizon. En sorte que l’agencement plastique exprime un rapport d’embrassement réciproque : entre sa filiation spirituelle à l’égard de la ville qui l’adopta, et en retour le don qu’il lui fit de sa fervente production picturale.

A partir de l’âge classique (17e siècle) et jusque vers la fin du 19e siècle, la perspective gardera la forme d’un code rigide et obligé, d’une armature nécessaire à la lisibilité de la représentation, mais sans valeur expressive propre, alors que les peintres de la Renaissance avaient usé de cette même perspective avec liberté, lui conférant un rôle expressif , moyennant un jeu subtil de transgressions à son égard. A la fin du 19e siècle toutefois, la perspective redevient pour certains peintres un centre d’intérêt.

Gustave Caillebotte pousse la perspective codifiée (perspectiva artificialis) à ses effets les plus extrêmes en se pliant aux lois de fonctionnement de l’appareil photographique, et en choisissant de montrer des perspectives insolites : on observe dans cette toile, à l’arrière plan, un enfoncement accéléré vers le lointain, parfaitement conforme aux lois de la perspective monoculaire.

Un peintre norvégien remarquait que la peinture, pour produire son effet, « devrait être posée par terre et non accrochée à la verticale ». Cette toile est une démonstration saisissante de la manière dont Caillebotte réduit le champ, autrefois vaste, des effets de perspective, et ramène le spectacle à un petit pan de réalité, saisie de manière insolite par un oeil rigoureusement immobile. Et surtout cet oeil, qui prend pour modèle l’objectif de l’appareil photographique, est comme détaché du corps du peintre, il est une pure abstraction optique, sans référence posturale au corps qui se penche pour regarder en bas.

Le grand Pissaro ne tombe pas dans ce piège. En nous présentant une perspective cavalière de cette place à partir d’un étage élevé, ce qui donne un effet un peu comparable à celui des peintures chinoises, il balaie le spectacle du regard. Instinstivement, sa vision tient compte de la posture de son corps et se réajuste à la verticalité de la toile.

Mon approche diffère de l’approche gothique d’Ambrogio Lorenzetti, qui assure la possession totale par l’oeil et l’esprit d’un site urbain, à partir d’une position de survol plus intellectuelle que physique. Elle diffère davantage encore d’une conception rigide de la perspective dans la mesure où celle ci s’assujettit à un modèle physique-optique de la vision, privilègiant l’observateur ilmmmobile et distant qui regarde le spectacle d’un point unique. D’une part, ce n’est pas de l’extérieur, mais à partir du coeur même du lieu urbain que je cherche à déployer mon espace. D’autre part, ma vision ne se contente pas de prélever un instantané forcément très partiel à partir d’un point unique : j’y introduis le temps du parcours, ce qui alloue à la figuration du lieu une certaine épaisseur de vécu.

La photographie, disions nous, est un artefact. Elle nous donne des « morceaux choisis » des choses et des lieux Choisir le bon angle, l’aspect caractéristique, c’est tout l’art du photographe; mais aussi choisir l’instant où s’inscrit l’événement, voire le quotidien ou la répétition. Le photographe est toujours un « observateur distant », il découpe et maîtrise, il informe et instruit le spectateur.

Un portrait ne peut se contenter de morceaux choisis d’un visage. Il y a beaucoup de nez qui se ressemblent; mais retrouvez un de ces nez dans un visage singulier, il prendra une tout autre physionomie. Pour faire le portrait d’un lieu, il faut en quelque sorte se trouver à la fois en plusieurs endroits de celui-ci C’est ce que j’appelle: habiter ce lieu. Naturellement, il ne s’agit pas de superposer ou de juxtaposer plusieurs « morceaux choisis » de ce lieu ; cela ne pourrait que « brouiller les apparences », suivant les mots d’ Albert Gleizes. Certes des études prises de différents points de vue peuvent être utiles. Mais l’essentiel est de faire appel à l’alchimie de la mémoire, domptée, gouvernée, canalisée par la volonté plastique. Les lieux urbains, grâce aux arêtes qui les composent, se prêtent plus aisément que les paysages à cette expression de l’ubiquité ou du parcours

Cette toile est comparable à un récit écrit à la première personne. Nous savons que dans un tel récit, l’auteur et le narrateur doivent être distingués; ils semblent se recouvrir, mais sont légèrement décalés l’un par rapport à l’autre. Voici donc notre peintre au coeur de la petite ville de Bormes les Mimosas. C’est une fin de journée, d’où la lumière presque rasante. Il est notre narrateur, il se souvient des ruelles parcourues, des escaliers montés ou descendus; il se souvient que le toit qui domine les autres, c’est celui du Grand Hôtel, celui-là même où Raymond Radiguet écrivit Le bal du comte d’Orgel, guidé par les conseils de Jean Cocteau. Il est donc en esprit à plusieurs endroits à la fois, et fait participer le spectateur de cette ubiquité. Quand à l’auteur, c’est à dire moi-même, il donne à voir le peintre et lui assigne une place à l’intérieur d’une synthèse spatio-temporelle.

Cette approche de la Butte aux Cailles par temps gris témoigne d’un parti pris plus absrait et plus synthétique. Les plans glissent les uns sur les autres Le regard retient toujours la vielle réclame « Suze », mais il anticipe aussi sur la vue des choses, ainsi de ce store de maraicher qui apparaît en haut à gauche.

Ce tableau marque la première, ou l’une des premières fois où j’abordai le thème de la Butte aux Cailles. La composition en réalise déjà une certaine victoire sur la perspective classique, en brisant les premiers plans pour déjouer leur effet de masquage. On devine ainsi, en haut à droite, le dôme de l’église Saint Anne. De même la vieille réclame « Suze » a été en quelque sorte tirée de force depuis le bas de la rue Barrault jusqu’aux abords de la rue de la Butte aux Cailles.

Que l’on se reporte à l’aperçu des principaux thèmes ». On y trouvera un Petit parcours dans la Butte aux Cailles. La promenade ci-dessus embrasse une plus grande étendue. On aperçoit, en bas à droite la petite fontaine située au centre de la Place de la Commune.

Voici un parcours encore plus vaste et plus synthétique, de ce quartier de Paris qui est comme un petit monde, entre le boulevard Auguste Blanqui, la rue Barrault et la rue Bobillot. On notera le travail sur la matière et sur la ligne.

Dans la photographie l’image est un instantané; dans le cinéma les images sont successives, c’est à dire que chacune disparaît pour être remplacée par la suivante. Ces deux artefacts ont leurs qualités et leurs limitations propres, qui sont en quelque sorte inverses l’une de l’autre. J’essaie, quant à moi, de créer par ma peinture un artefact qui restitue la nature spiralante du temps, qui retient dans la mémoire le présent écoulé et qui anticipe dans l’imagination le présent à venir.

Portraits de lieux urbains

Les images de villes ou de lieux urbains sont, dans la diversité de leurs structures, caractéristiques de la manière dont un artiste ou une période de la peinture se représentent l’espace.

Ville encore médiévale, enserrée dans ses remparts, de façon à pouvoir assurer sa défense, mais offrant aussi une image ramassée du monde humain : autour, la mer d’un côté avec deux navires, de l’autre une grève désertique où se dressent trois arbres dispersés ; en somme, une évocation minimale de l’univers environnant. Bien que solidement structuré par un jeu d’arêtes, ce lieu clos est un espace bien plus topologique que géométrique; il est la métaphore même du lieu en tant qu’humain, lieu qui permet l’ubiquité du regard, capable de scruter chaque parcelle du parcours. Ce regard, celui du peintre comme celui du spectateur, reste à l’extérieur du site, dans une position de survol, qui n’est pourtant pas celle d’une perspective cavalière. On notera les artifices, comme la surélévation de la partie circulaire (en haut, à droite), qui déjouent l’effet de masquage des choses les unes par les autres.

Un exemple parfait de perspectiva artificialis, codification des recherches du Quattrocento aboutissant à la construction du « cube scénique ». C’est le triomphe d’un ordre rationnel imposé aux apparences grâce à la convergence en un point des lignes de fuite. La conception de la ville a changé pour deux raisons . D’une part pour des motifs politiques : dans l’esprit des humanistes (en particuliers florentins ) la ville doit devenir le lieu des relations entre citoyens ( la place publique y joue un grand rôle ). D’autre part, les grandes découvertes ont placé l’esprit en présence de l’étendue d’un monde qu’il faut maîtriser intellectuellement grâce à une forme mathématique universelle, la perspective linéaire ; c’est pourquoi la ville n’est plus un lieu clos. La perspective la situe dans la forme universelle de représentation du monde.

El Greco ( 1541 – 1614 ) combine l’héritage byzantin et celui de la seconde phase de la Renaissance. Il n’ignore rien de la perspectiva artificialis : ce que nous voyons ici est donc une vue panoramique de Tolède. Mais Greco ne pouvait se contenter des jeux de la perspective géométrique. Il introduit dans son tableau un élément allégorique, le personnage de gauche, qui représente le Tage, et surtout, à droite, le portrait de son fils Jorge Manuel. auquel aboutit la courbure de la ligne d’horizon. En sorte que l’agencement plastique exprime un rapport d’embrassement réciproque : entre sa filiation spirituelle à l’égard de la ville qui l’adopta, et en retour le don qu’il lui fit de sa fervente production picturale.

A partir de l’âge classique (17e siècle) et jusque vers la fin du 19e siècle, la perspective gardera la forme d’un code rigide et obligé, d’une armature nécessaire à la lisibilité de la représentation, mais sans valeur expressive propre, alors que les peintres de la Renaissance avaient usé de cette même perspective avec liberté, lui conférant un rôle expressif , moyennant un jeu subtil de transgressions à son égard. A la fin du 19e siècle toutefois, la perspective redevient pour certains peintres un centre d’intérêt.

Gustave Caillebotte pousse la perspective codifiée (perspectiva artificialis) à ses effets les plus extrêmes en se pliant aux lois de fonctionnement de l’appareil photographique, et en choisissant de montrer des perspectives insolites : on observe dans cette toile, à l’arrière plan, un enfoncement accéléré vers le lointain, parfaitement conforme aux lois de la perspective monoculaire.

Un peintre norvégien remarquait que la peinture, pour produire son effet, « devrait être posée par terre et non accrochée à la verticale ». Cette toile est une démonstration saisissante de la manière dont Caillebotte réduit le champ, autrefois vaste, des effets de perspective, et ramène le spectacle à un petit pan de réalité, saisie de manière insolite par un oeil rigoureusement immobile. Et surtout cet oeil, qui prend pour modèle l’objectif de l’appareil photographique, est comme détaché du corps du peintre, il est une pure abstraction optique, sans référence posturale au corps qui se penche pour regarder en bas.

Le grand Pissaro ne tombe pas dans ce piège. En nous présentant une perspective cavalière de cette place à partir d’un étage élevé, ce qui donne un effet un peu comparable à celui des peintures chinoises, il balaie le spectacle du regard. Instinstivement, sa vision tient compte de la posture de son corps et se réajuste à la verticalité de la toile.

Mon approche diffère de l’approche gothique d’Ambrogio Lorenzetti, qui assure la possession totale par l’oeil et l’esprit d’un site urbain, à partir d’une position de survol plus intellectuelle que physique. Elle diffère davantage encore d’une conception rigide de la perspective dans la mesure où celle ci s’assujettit à un modèle physique-optique de la vision, privilègiant l’observateur ilmmmobile et distant qui regarde le spectacle d’un point unique. D’une part, ce n’est pas de l’extérieur, mais à partir du coeur même du lieu urbain que je cherche à déployer mon espace. D’autre part, ma vision ne se contente pas de prélever un instantané forcément très partiel à partir d’un point unique : j’y introduis le temps du parcours, ce qui alloue à la figuration du lieu une certaine épaisseur de vécu.

La photographie, disions nous, est un artefact. Elle nous donne des « morceaux choisis » des choses et des lieux Choisir le bon angle, l’aspect caractéristique, c’est tout l’art du photographe; mais aussi choisir l’instant où s’inscrit l’événement, voire le quotidien ou la répétition. Le photographe est toujours un « observateur distant », il découpe et maîtrise, il informe et instruit le spectateur.

Un portrait ne peut se contenter de morceaux choisis d’un visage. Il y a beaucoup de nez qui se ressemblent; mais retrouvez un de ces nez dans un visage singulier, il prendra une tout autre physionomie. Pour faire le portrait d’un lieu, il faut en quelque sorte se trouver à la fois en plusieurs endroits de celui-ci C’est ce que j’appelle: habiter ce lieu. Naturellement, il ne s’agit pas de superposer ou de juxtaposer plusieurs « morceaux choisis » de ce lieu ; cela ne pourrait que « brouiller les apparences », suivant les mots d’ Albert Gleizes. Certes des études prises de différents points de vue peuvent être utiles. Mais l’essentiel est de faire appel à l’alchimie de la mémoire, domptée, gouvernée, canalisée par la volonté plastique. Les lieux urbains, grâce aux arêtes qui les composent, se prêtent plus aisément que les paysages à cette expression de l’ubiquité ou du parcours

Cette toile est comparable à un récit écrit à la première personne. Nous savons que dans un tel récit, l’auteur et le narrateur doivent être distingués; ils semblent se recouvrir, mais sont légèrement décalés l’un par rapport à l’autre. Voici donc notre peintre au coeur de la petite ville de Bormes les Mimosas. C’est une fin de journée, d’où la lumière presque rasante. Il est notre narrateur, il se souvient des ruelles parcourues, des escaliers montés ou descendus; il se souvient que le toit qui domine les autres, c’est celui du Grand Hôtel, celui-là même où Raymond Radiguet écrivit Le bal du comte d’Orgel, guidé par les conseils de Jean Cocteau. Il est donc en esprit à plusieurs endroits à la fois, et fait participer le spectateur de cette ubiquité. Quand à l’auteur, c’est à dire moi-même, il donne à voir le peintre et lui assigne une place à l’intérieur d’une synthèse spatio-temporelle.

Cette toile opère une synthèse qui réunit un bout du boulevard Blanqui avec la ligne du métro aérien, à la volée d’escaliers qui conduit à la Butte aux Cailles.

Ce tableau marque la première, ou l’une des premières fois où j’abordai le thème de la Butte aux Cailles. La composition en réalise déjà une certaine victoire sur la perspective classique, en brisant les premiers plans pour déjouer leur effet de masquage. On devine ainsi, en haut à droite, le dôme de l’église Saint Anne. De même la vieille réclame « Suze » a été en quelque sorte tirée de force depuis le bas de la rue Barrault jusqu’aux abords de la rue de la Butte aux Cailles.

Cette approche de la Butte aux Cailles par temps gris témoigne d’un parti pris plus absrait et plus synthétique. Les plans glissent les uns sur les autres Le regard retient toujours la vielle réclame « Suze », mais il anticipe aussi sur la vue des choses, ainsi de ce store de maraicher qui apparaît en haut à gauche.

Que l’on se reporte à l’aperçu des principaux thèmes ». On y trouvera un Petit parcours dans la Butte aux Cailles. La promenade ci-dessus embrasse une plus grande étendue. On aperçoit, en bas à droite la petite fontaine située au centre de la Place de la Commune.

Voici un parcours encore plus vaste et plus synthétique, de ce quartier de Paris qui est comme un petit monde, entre le boulevard Auguste Blanqui, la rue Barrault et la rue Bobillot. On notera le travail sur la matière et sur la ligne.